极端环境淬炼响应能力,全链条强化安全生产事故医学救援核心战力

2025-07-30

极端环境淬炼响应能力,全链条强化安全生产事故医学救援核心战力

--记2025炼化厂有毒有害气体泄漏引发爆炸应急医学救援联合演练

2025-07-30

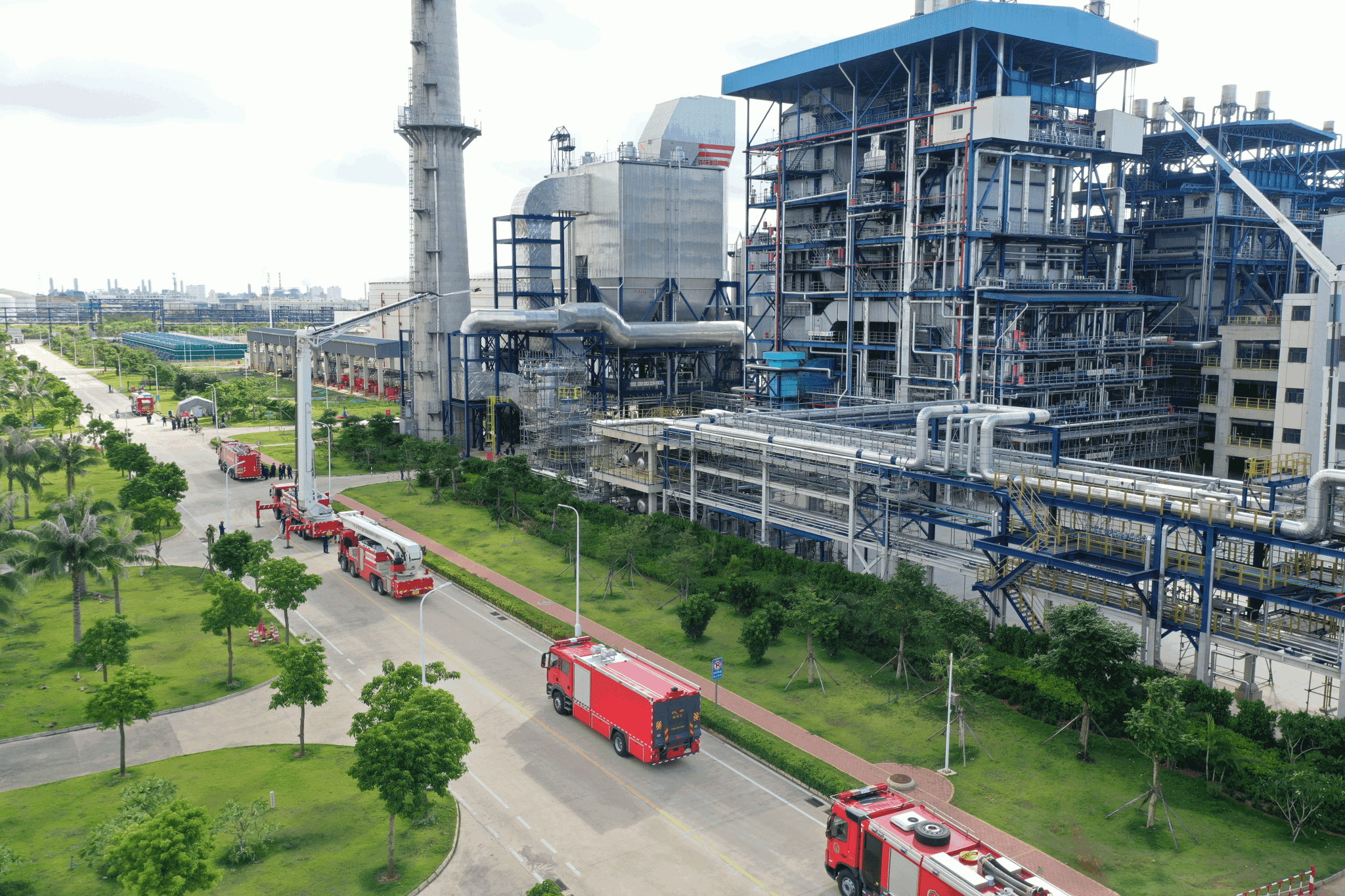

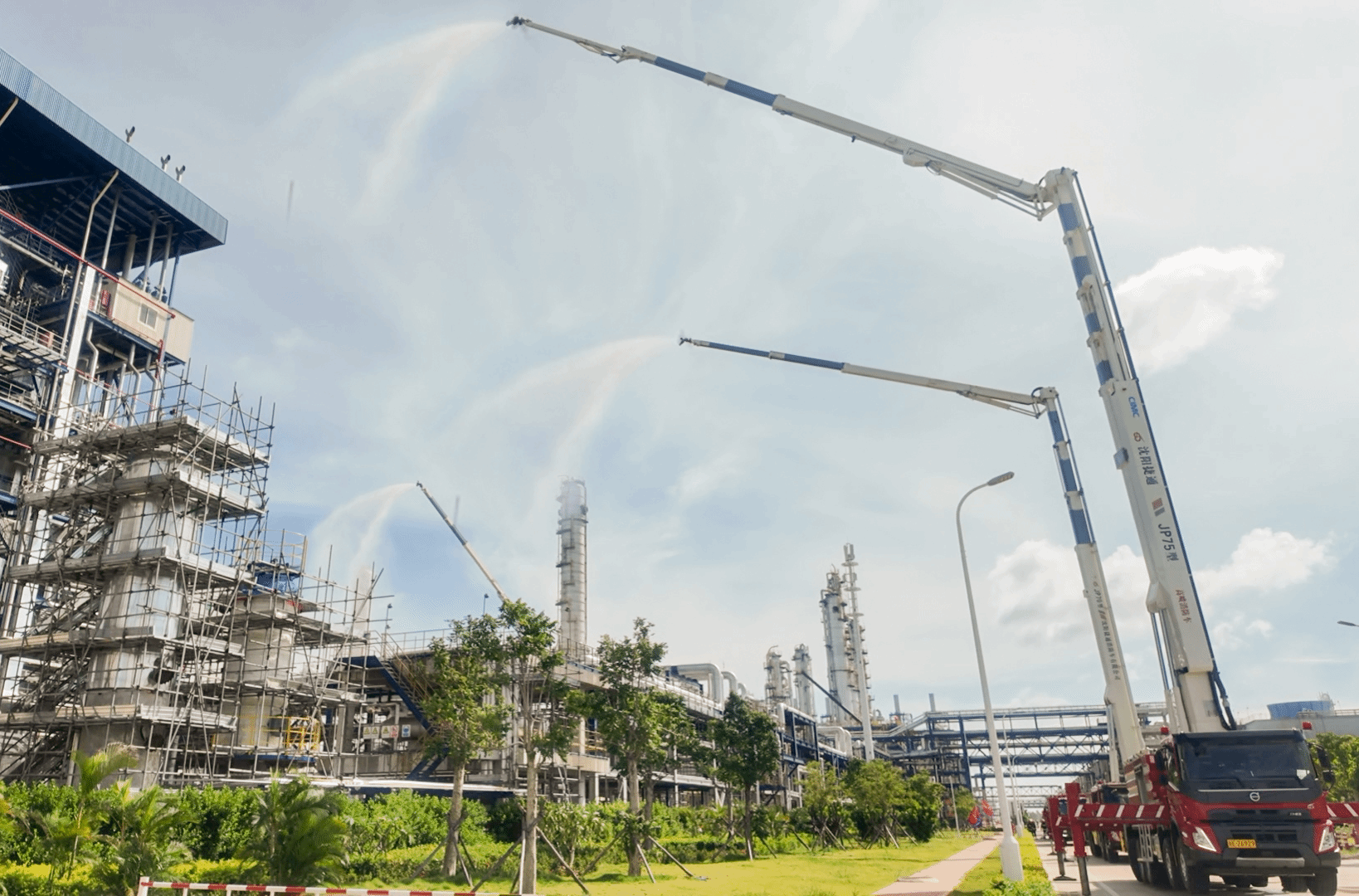

2025年7月26-30日,在国家安全生产应急救援中心指导下,应急总医院主办、天津大学医学部卫生应急学院承办、中国石化海南炼油化工有限公司及海南医科大学第一附属医院协办的“2025炼化厂有毒有害气体泄漏引发爆炸应急医学联合救援演练”圆满完成。本次演练突出重大安全生产事故医学救援快速介入与全链条协同救治,全面检验和提升国家应急医学救援队在极端环境下的快速响应能力和体系化协同水平。

一、聚焦队伍建设短板,精准构建演练内容

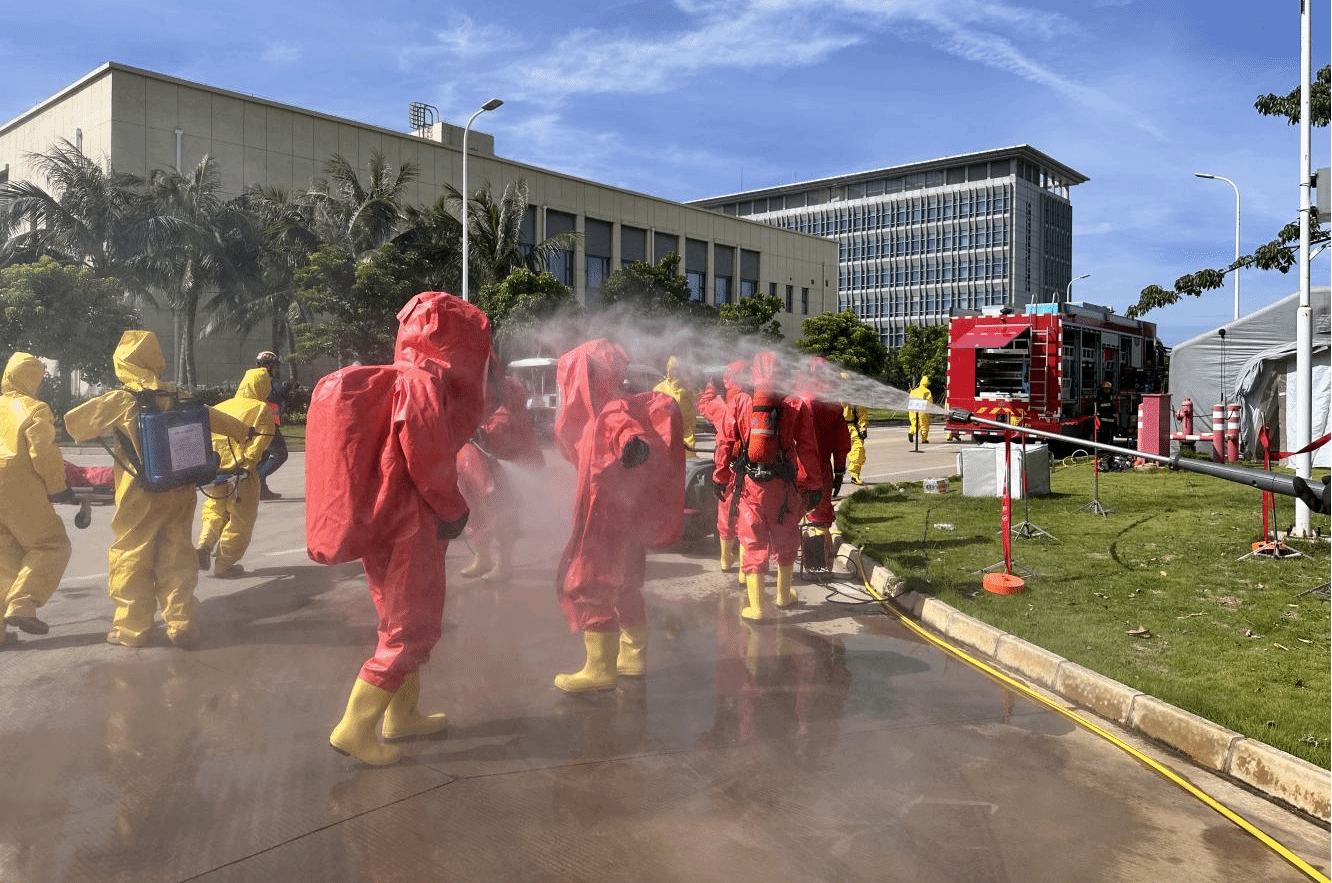

此次演练突出“极端性、专业性、实战性”,聚焦“生命至上、医学前移”核心理念,围绕重大安全生产事故现场伤员有效救治的问题导向,以炼化厂有害气体泄漏引发爆炸这一极端环境场景为背景,针对高温高湿极端环境下的医学救援短板,靶向设计了“热区泄漏源封堵和污染控制”“温区快速检伤分类和紧急救治”“冷区精准诊断和手术干预” 3个专题、10余个关键科目,重点演练国家应急医学救援队在复杂、危险环境下的快速响应、无缝衔接与高效协同能力,特别是危化品沾染伤员的标准化洗消流程和高效安全转运机制,探索形成“先封控、再救治、再转运”的应急医学救援闭环模式。

二、问题导向,探索跨部门协同新模式

(一)构建三区四链条协同救援模式

本次演练首次实现“三支国家队”在同一事故场景下的紧密联动,构建“三区(热区、温区、冷区)四链条(污染控制、洗消、救治、信息)”的闭环救援模式,实现了跨部门、跨专业的高效联动,标志着国家应急医学救援队由单体式作业模式向体系化联合作战模式的重大跨越。

(二)破解重大事故双预案联动难题

以往危险化学品事故和卫生应急响应预案独立运行,存在衔接不畅、指令链条分割的问题。本次演练首次在实战中成功验证了《危险化学品事故应急预案》与《卫生应急响应预案》的无缝衔接,形成“双预案联动”的整体应急响应体系,为未来重大安全生产事故的“双预案联动”提供可复制的解决方案。

(三)全面提升危化品事故应急医学救援能力

本次生产实景环境中高强度、全流程的实战化联合演练,有效锻炼并显著提升了医疗队伍在危化品事故中的自我防护意识、跨部门协同能力和极端环境下的专业医疗处置水平。特别是在防范体系建设、队伍整体衔接及现场实战技术等方面实现了质的飞跃,为今后国家应急医学救援队伍快速、高效处置危化品安全生产事故奠定了坚实基础。

三、实战对抗,检验应急医学救援战术体系

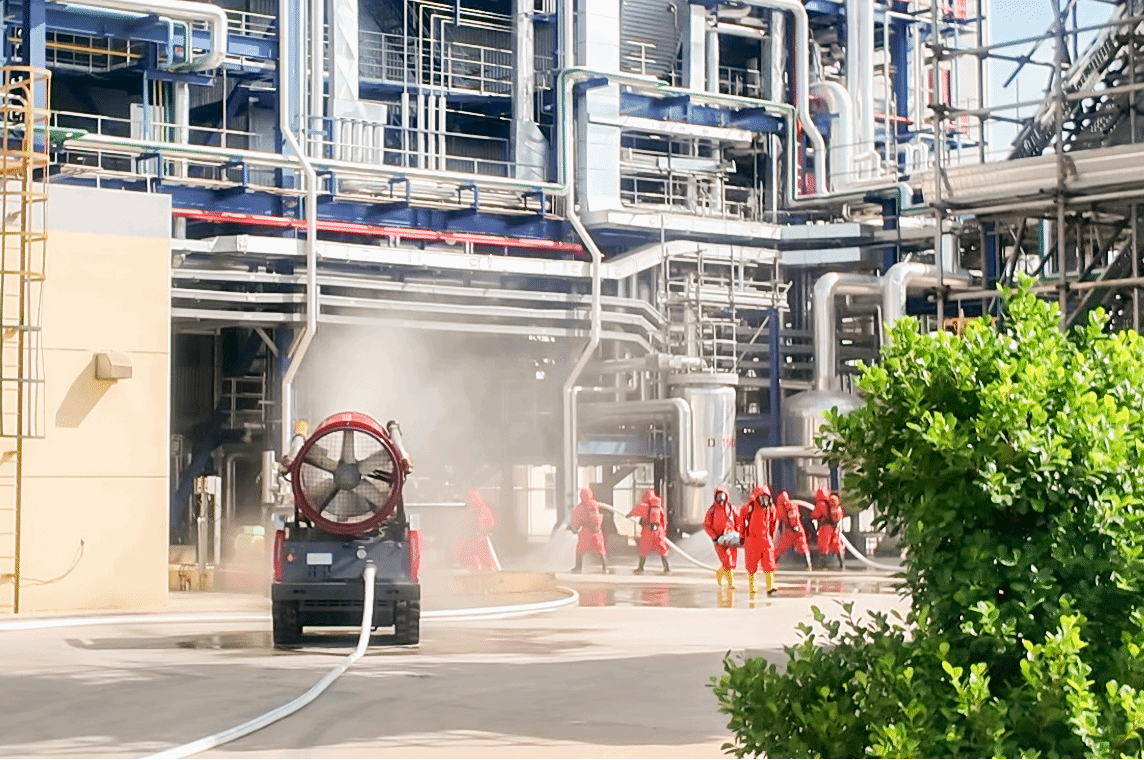

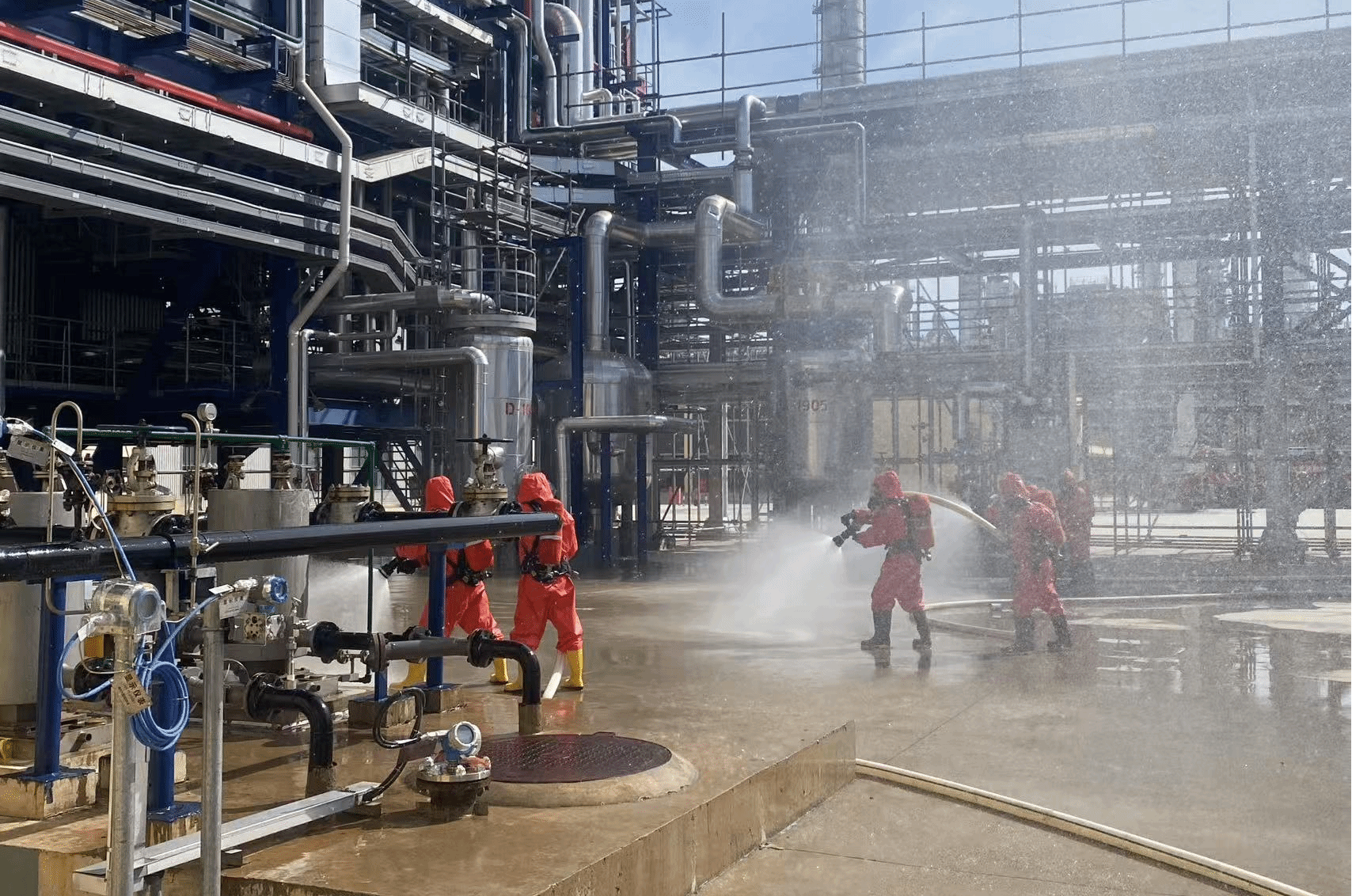

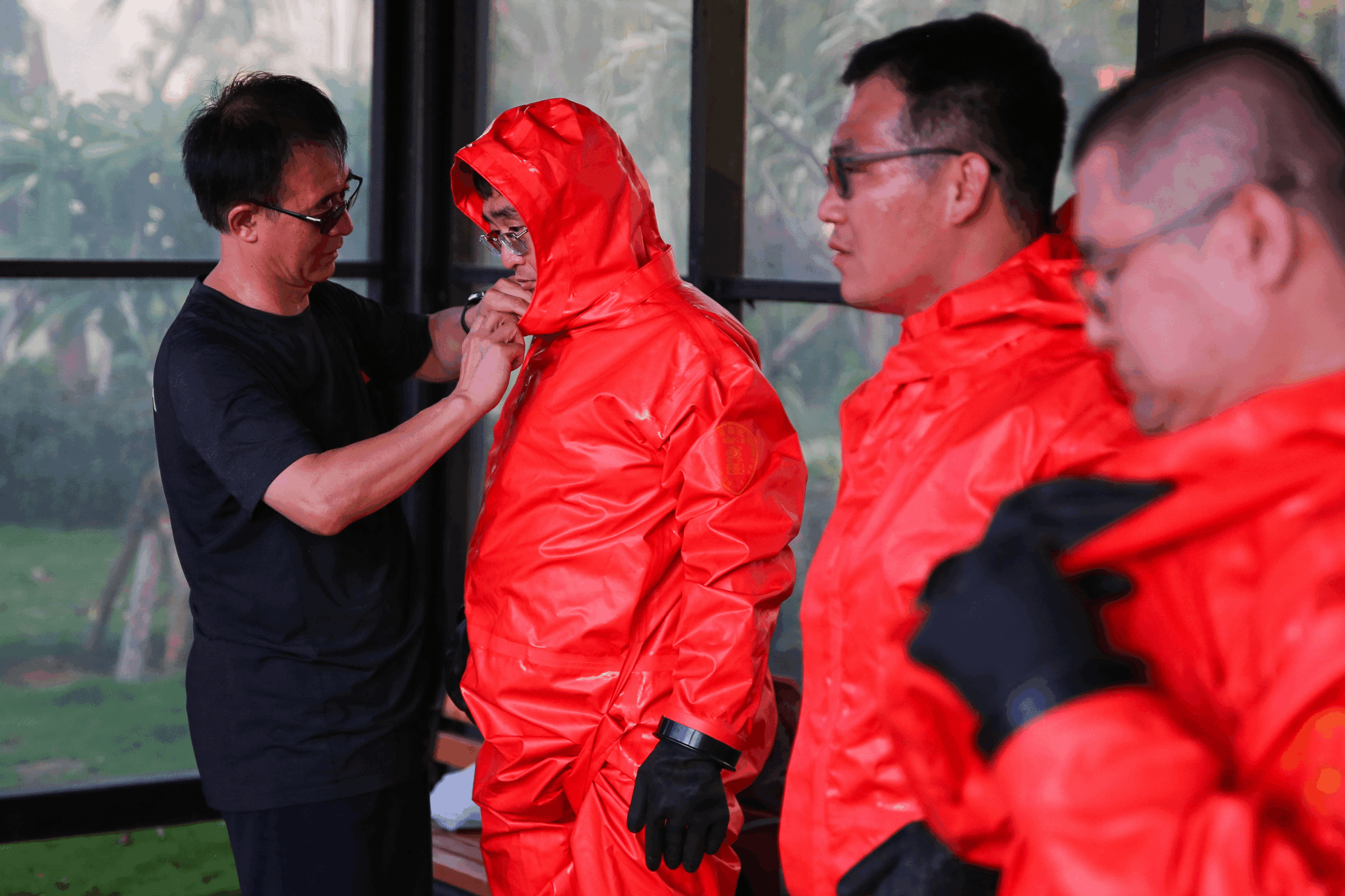

热区救援:国家危险化学品应急救援海南炼化队作为直面事故核心的攻坚力量,将人员搜救置于首位,展现出高效精准的搜救能力。他们启用防爆型无人侦检机器人,能在有毒气体环境中实现精准定位,快速排查废墟、装置缝隙等隐蔽区域是否有被困人员,为搜救行动提供精准指引。队员们身着重型防化服,在高温和有毒环境下,兵分多路展开拉网式搜救,充分彰显了 “生命至上” 的救援理念。

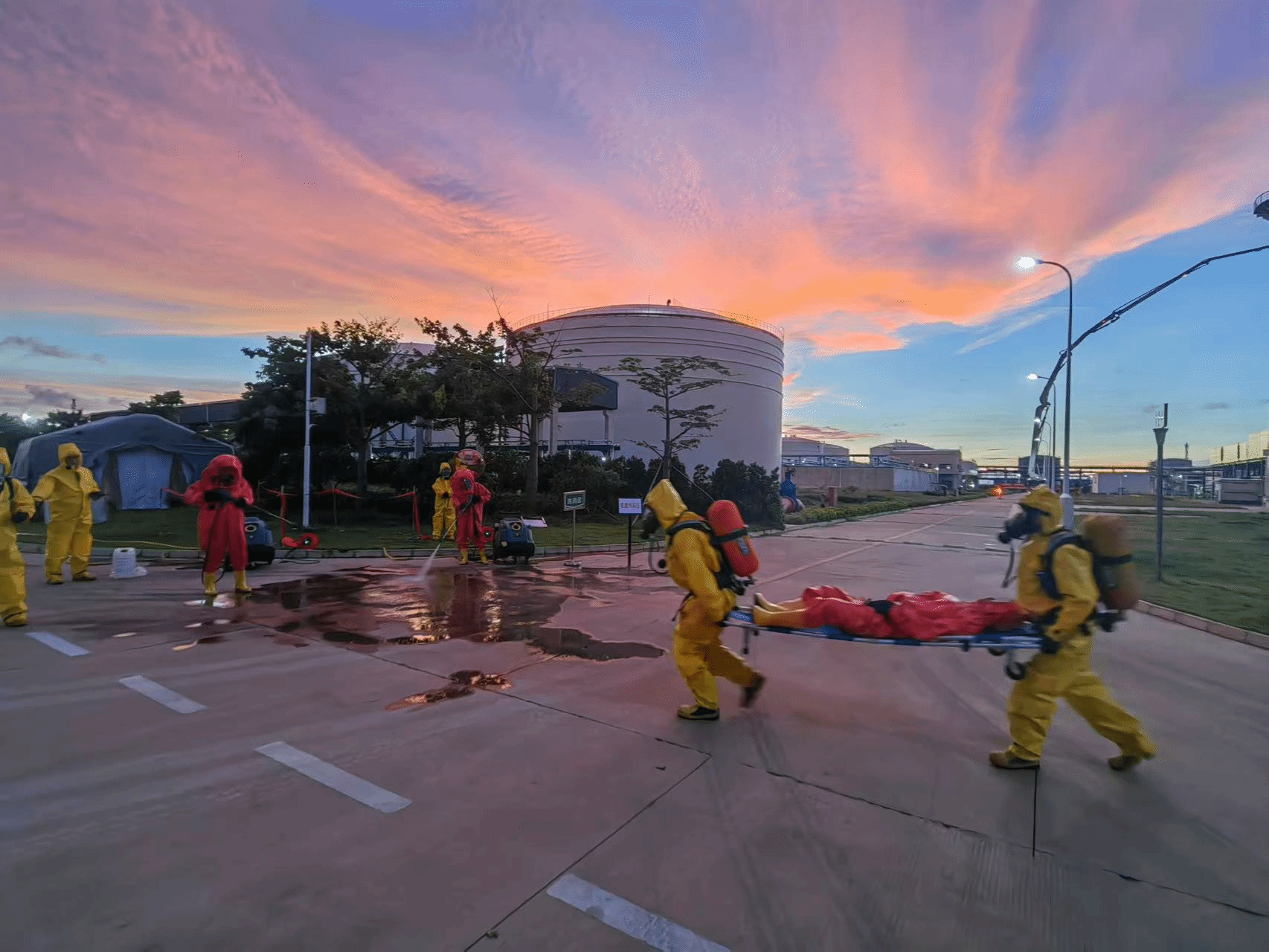

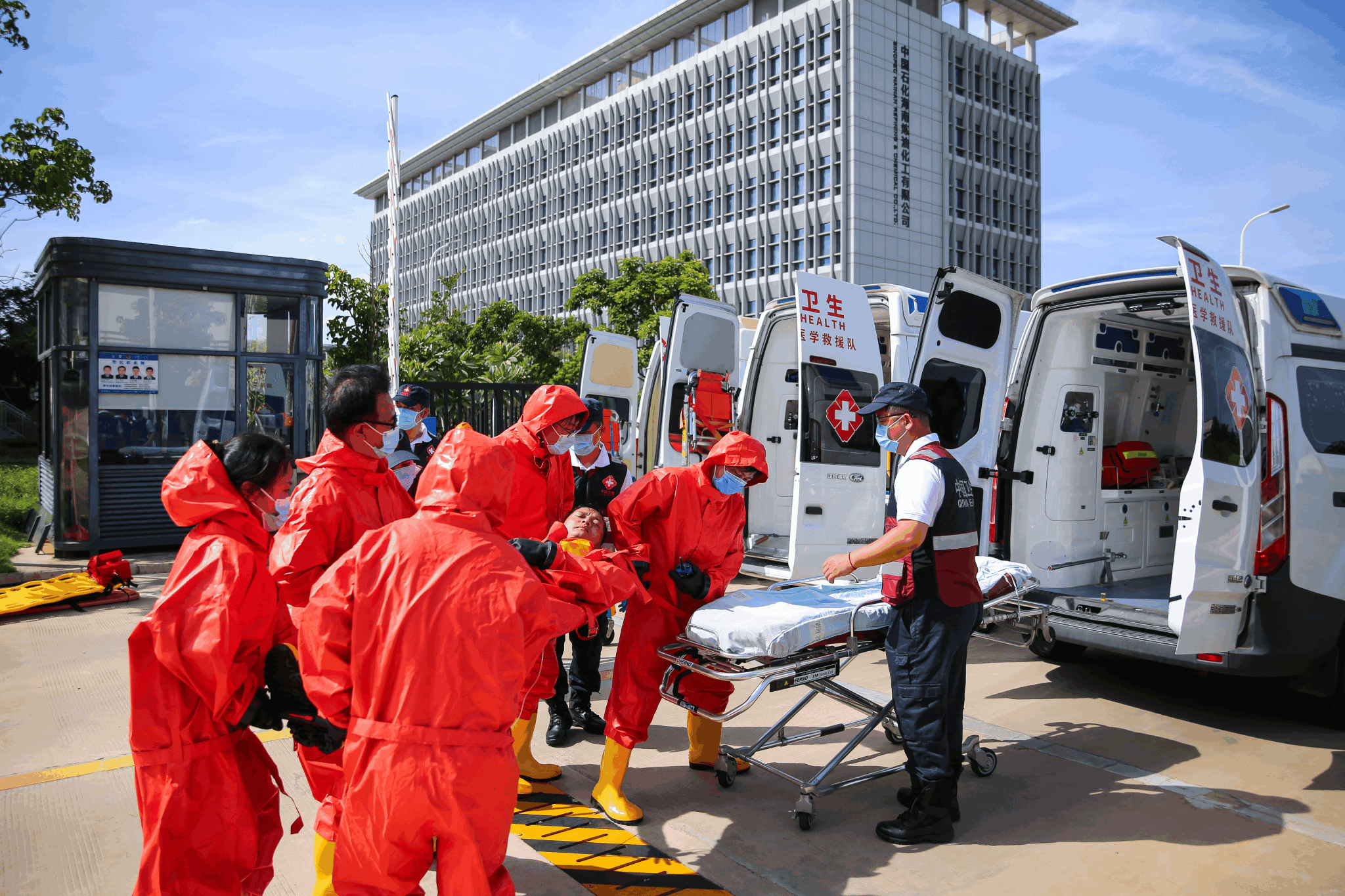

温区救援:国家应急医学救援队作为热区和冷区的中转枢纽,聚焦检伤分类、重伤员生命体征维护和伤员后送转运等核心任务,展现出高效规范的应急医学处置能力。在接收热区转运的伤员后,队员们迅速启动检伤分类流程,依据国际通用的检伤分类标准,快速评估伤员生命体征,迅速有效完成伤员检伤分类工作。在对中重伤员进行紧急处置的同时,与冷区移动医院保持实时沟通,传递伤员伤情,实现转运过程无缝对接,为后续救治赢得宝贵时间。

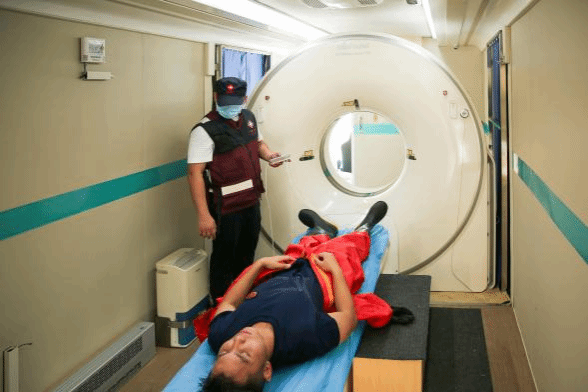

冷区救援:国家紧急医学救援队(海南)接到温区传递的伤员信息后,根据检伤和温区处置情况,快速分配至移动医院的相应功能区域。移动医院内功能齐全,涵盖了多个医疗单元,能满足不同伤病员的救治需求。医护人员将温区标识为红色、黄色的疑似颅内损伤、胸腹部创伤的伤员有序引导至 CT 车,快速完成扫描检查,为精准诊断和后续治疗提供了有力依据。

四、形成高温高湿环境下应急医学救援适应性成果

此次演练在高温高湿环境下应急医学救援适应性方面取得了一系列成果。

(一)医学救援人员协同防护能力显著提升

在热带化工厂高温(高于38℃)、高湿(大于90%)极端环境下,演练全面验证了热区、温区、冷区多区域医学救援人员协同防护的适应性。通过优化防化服穿脱流程和医疗防护装备性能,确保各区域医疗队员在复杂条件下安全作业,实现跨区医疗接力的连续性和安全性。

(二)跨区医学救援流程衔接能力优化

演练完善了“热区-温区-冷区”分区医学救援模式,形成污染控制、洗消转运、现场处置、后送救治的全流程闭环,确保伤员在各区域间转运时零交叉污染、零二次暴露。特别是在温区到冷区的转运环节,通过精准分类处置和医疗信息实时共享,实现了医疗救治的无缝衔接和快速响应。

(三)医学救援战术与装备适应性提升

演练引入高科技医疗装备(如远程医学监测、自动洗消设备、移动医疗单元),实现了高温高湿环境下的稳定运行与多区联动,有效提升了医学救援效率与安全性。通过装备与医疗团队在热区、温区、冷区间的动态协同,有助于形成可复制的安全生产事故应急医学救援标准化操作方案。

五、专家和领导点评

演练现场,从伤员搜救、洗消到转运、救治,各环节环环相扣,流程顺畅,国家危险化学品应急救援海南炼化队、国家应急医学救援队、国家紧急医学救援队(海南)三支救援队伍默契配合,生动演绎“救援-洗消-医疗”一体化模式,赢得现场专家团队和观摩队伍的好评。

演练结束后,专家组组长、海南医科大学急诊创伤学院院长刘笑然点评时指出,本次演练顶层设计契合国家应急体系现代化要求,首次实现 “三支国家队” 在高温高湿极端环境下的系统性协同,在响应机制、能力建设、体系融合上意义重大,建议将此次演练技术规程纳入国家级救援队伍培训大纲,加速成果转化。

国家安全生产应急救援中心信息管理部演练处负责人白世超在总结发言时对本次演练给予高度评价,他表示在各方共同努力下,演练达到了预期效果,具有三个鲜明特点:一是实战导向、从严从难,以无脚本形式模拟极端场景,全面检验队伍在复杂环境下应急处置能力;二是强强联合、各展所长,国家危险化学品应急救援海南炼化队、国家应急医学救援队、国家紧急医学救援队(海南)协同作战,应急总医院、海南医科大学第一附属医院提供专业支撑,充分发挥了各支队伍的专业优势;三是精心筹划、周密组织,在天津大学卫生应急学院的统筹协调下,海南省应急厅、卫健委,儋州市应急局、卫健委,中国石化海南炼化公司等单位全力保障,为演练顺利开展奠定了坚实基础。结合演练成果。同时他对下一步工作开展提出三点建议:一是加强应急救援体系建设,二是深化演练效果,三是进一步加强联合救援机制,推动各支救援队伍在训练、演练、实战中更加紧密地协作,提升整体应急救援能力,为保障人民生命财产安全和社会稳定作出更大贡献。

此次全流程实战化演练全面提升国家应急医学救援队在高温高湿极端环境下的跨区协同作战能力,强化国家应急医学救援队在安全生产事故救援中的核心战力,构建了“多区联动、无缝衔接、人装一体化”医学救援适应性体系,形成了可推广、可复制的应急医学救援模式,对提升我国重大危险化学品事故的高效医疗救治奠定坚实基础。

六、参演队伍简介

国家应急医学救援队简介

2018年9月,按照应急管理部的部署,应急总医院与北京消防救援总队、中国地震应急搜救中心组建了中国救援队,通过联合国国际重型救援队测评,使我国成为亚洲首个拥有两支获得联合国认证的国际重型救援队的国家。2023年9月,应急医学救援队伍列入国家专业应急救援队伍序列,正式命名为国家应急医学救援队,对照国际领先标准建设国家应急医学救援力量,按照“专常兼备、平战结合、反应灵敏、作风过硬、本领高强”的原则,建设了由急诊急救、重症、创伤、防化、中毒、护理等专业医疗人员组成的应急医学救援队伍,组建了20人的医学救援尖刀队、50人的应急医学救援专业队。完成了银川烧烤店燃气爆炸事故救援、西藏日喀则市定日县地震救援、缅甸地震救援等国内外大型救援行动。

国家危险化学品应急救援海南炼化队简介

国家危险化学品应急救援海南炼化队依托中国石化海南炼油化工有限公司建设和运营,拥有各类救援车辆49台,气防、消防、侦检、洗消、破拆、堵漏及个体防护等抢险救援器材8大类95种(套)1万余件,具备气防、消防、防火监护、跨区域救援等四大功能,能够处置有有害气体体泄漏、火灾爆炸、自然灾害及其他抢险救援任务。在海南省危险化学品泄漏、着火事故处置中也发挥着关键的专业作用。除了在危险化学品专业处置方面具备强大能力外,还拥有一定的地震救灾和防台防汛能力,配备了大功率排水设备、便携式抽水泵、生命探测仪、破拆等专业装备,充分发挥“一专多能”优势,切实保障人民群众的生命财产安全。

国家紧急医学救援队(海南)简介

2016年末,在海南省卫健委的指导下,由海南医学院第一附属医具体建设的国家紧急医学救援队(海南)开始组建工作,并于2019年正式通过国家卫健委验收。队伍现有88名队员,17辆特种车辆。车载医院+帐篷医院全部展开,可达8000㎡,展开后,共有90张普通病床,10张重症病床,可以同时开展3台手术。参加过援鄂抗疫、津巴布韦、刚果(金)撤侨行动、南海巡航医疗保障等任务。

内容来源/刘珈因

编辑/郭嘉懿